Sprachliche und kulturelle Barrieren im grenzüberschreitenden Inkasso

Einleitung

Im Zuge der Globalisierung nehmen internationale Geschäftsbeziehungen stetig zu, wobei sprachliche und kulturelle Unterschiede eine wesentliche Rolle spielen. Diese Unterschiede können besonders im Bereich des grenzüberschreitenden Inkassos zu signifikanten Herausforderungen führen. Die Effektivität eines Inkassoverfahrens hängt stark von der Fähigkeit ab, effektiv zu kommunizieren und kulturelle Nuancen zu verstehen.

Sprachbarrieren und Kommunikationsprobleme

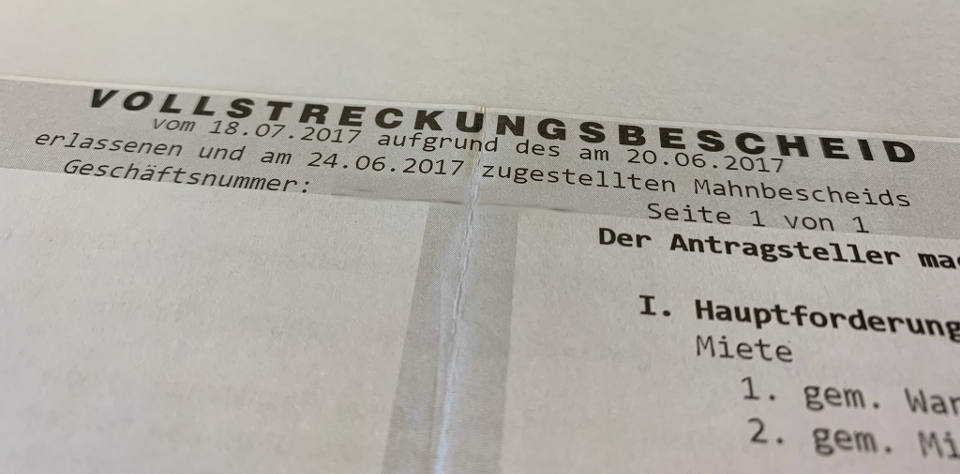

Sprachbarrieren stellen eines der offensichtlichsten Hindernisse dar. Ein Unternehmen, das versucht, eine Forderung in einem Land einzutreiben, in dem eine andere Sprache gesprochen wird, kann auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen. Beispielsweise könnte ein deutsches Unternehmen, das versucht, eine Forderung in Spanien geltend zu machen, aufgrund von Sprachunterschieden Probleme haben, die rechtlichen Dokumente zu verstehen oder effektive Kommunikation mit dem Schuldner aufzubauen.

Kulturelle Unterschiede und Missverständnisse

Neben sprachlichen Hindernissen spielen kulturelle Unterschiede eine wichtige Rolle. Unterschiedliche Geschäftspraktiken, Verhandlungsstile und Konfliktlösungsmechanismen können die Inkassoprozesse erheblich beeinflussen. Zum Beispiel könnten in einigen Kulturen direkte Konfrontationen vermieden und stattdessen indirekte Kommunikationsformen bevorzugt werden. Dies kann die Art und Weise, wie Inkassoforderungen durchgesetzt werden, deutlich verändern.

Praktisches Beispiel

Ein prägnantes Beispiel ist das eines italienischen Modeunternehmens, das Schwierigkeiten hat, offene Rechnungen von einem japanischen Partner einzufordern. Die kulturellen Unterschiede in der Geschäftsetikette und Kommunikation können zu Missverständnissen und Verzögerungen im Inkassoprozess führen, insbesondere wenn die italienische Direktheit auf die japanische Präferenz für subtilere Kommunikationsformen trifft.

Bedeutung professioneller Unterstützung

Diese sprachlichen und kulturellen Barrieren unterstreichen die Bedeutung der Inanspruchnahme professioneller Inkassodienste, die in der Lage sind, effektiv über kulturelle Grenzen hinweg zu agieren. Solche Dienste können nicht nur sprachliche Hürden überwinden, sondern auch kulturelle Unterschiede verstehen und respektieren, was die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Inkassos erhöht.

Fazit

Sprachliche und kulturelle Barrieren sind wesentliche Faktoren, die bei grenzüberschreitenden Inkassoverfahren beachtet werden müssen. Ihre Missachtung kann nicht nur zu Kommunikationsproblemen führen, sondern auch das Risiko eines erfolglosen Inkassos erhöhen. Unternehmen, die in der internationalen Arena erfolgreich sein wollen, müssen daher die Bedeutung von Sprachkenntnissen und kulturellem Verständnis anerkennen und gegebenenfalls auf professionelle Unterstützung zurückgreifen.